軽自動車のミッドシップは、長い歴史を持っています。高い走行性能は、軽スポーツの強い味方であり、意外なメリットをもたらしてきました。今回はミッドシップを採用した軽自動車の魅力をあますことなくご紹介します。

この記事を読んでわかること

- 車を動かす駆動方式

- ミッドシップとはどんなもの?

- ミッドシップを採用した軽自動車

駆動方式とは

4WDや2WDという言葉をよく耳にするのではないでしょうか。

エンジンで蓄えられた動力が伝わるタイヤを駆動輪とよび、駆動方式は動力が伝えられるタイヤの配置のことをいいます。

車にはタイヤが4本装着されていますが、多くの車が採用しているのは4本のタイヤのうち2本に動力を伝える方式です。つまり4本のうち2本は回転しているだけと言い換えることもできます。

駆動方式は大きく3つのタイプに分けられます。

- 前輪駆動(FWD)…タイヤの前側を駆動させる

- 後輪駆動(RWD)…タイヤの後ろを駆動させる

- 4輪駆動(4WD)…タイヤ4本をすべて駆動させる

駆動方式は、駆動するタイヤの位置とエンジンの配置をまとめて表現することが一般的です。車の前部分のタイヤをつなぐ車軸と後部分のタイヤをつなぐ車軸から見て、エンジンがどこに搭載されているかで呼び方が分かれています。

- フロントエンジン…前側の車軸よりも前に搭載されたエンジン

- ミッドシップ…前後の車軸の間に搭載されたエンジン

- リヤエンジン…後ろ側の車軸よりも後ろに搭載されたエンジン

駆動方式、エンジン搭載位置を基にして、ふだん耳にする呼び名が完成。4つのタイプに分類することができます。

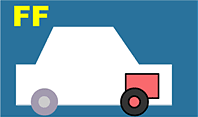

1. FF…フロントエンジンで前輪駆動(Front engine Front drive)

2. FR…フロントエンジンで後輪駆動(Front engine Rear drive)

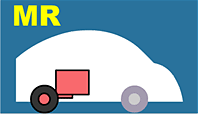

3. MR…ミッドエンジンで後輪駆動(Mid ship engine Rear drive)

4. RR…リヤエンジンで後輪駆動(Rear engine Rear drive)

5. 4WD…四輪駆動(4 Wheel Drive)

すべて頭文字を取った呼称です。それぞれの駆動方式について説明していきます。

FF

小型車、普通乗用車、ミニバンに採用されることが多い駆動方式です。前にエンジンやトランスミッションが置かれています。エンジンを横置きすることができるので、エンジンルームを短くすることが可能です。またエンジンの動力を伝えるプロペラシャフトを使用していないため、床を低くすることや、車内を広く設計することもできます。

デメリットとしては、エンジンやトランスミッションが前方にあるため、重量バランスが前側に偏ってしまうことです。

FR

前側にエンジンを縦置きして、後ろのタイヤが駆動する方式で高級車やスポーツカーで採用されています。方向転換や駆動を前後のタイヤで行うので、タイヤの負担が小さくなるのがメリットです。

反対にデメリットとしてはエンジンを縦置きするため、車内空間が狭くなります。また滑りやすい路面ではスピンすることがあるため注意が必要です。

MR

車室と後輪車軸の間にエンジンが搭載されているので、車両重量バランスに優れており、加速とパワーがあります。そのためスポーツカーやスーパーカー、F1などのレーシングカーで採用されてきました。

デメリットとしてはエンジンやトランスミッションの置き場所にそのほとんどを占領されてしまうため、車内空間が狭くなってしまうことが挙げられます。

RR

一般的に使用されることは少ない駆動方式で、エンジンやトランスミッションが後ろの車軸よりも後ろに設置されるレイアウトです。後方に重量があるので、パワーがあり、ブレーキのバランスが良いという特徴があります。デメリットとしては走行安定性が良くない点が挙げられるでしょう。

4WD

駆動方式の中で唯一4本のタイヤが駆動する方式を採用。前輪や後輪だけの2本のタイヤを使って走行する2WDよりも安定した走行性能が特徴です。それだけでなく力強い駆動力が期待できるため、雪道、じゃり道、ぬかるみなどの悪路でも高い走破性を発揮します。

4WDの採用方式は2つです。ひとつは常に4輪を駆動させるフルタイム4WDと、通常は前輪か後輪のどちらかで駆動させ、必要な時に4輪を駆動させるパートタイム4WDがあります。

ミッドシップとは

ミッドシップは、直訳すると「船(ship)の中央」という意味です。船の設計においてミッドシップ位置と重心はとても重要で、ミッドシップ位置はバランスを取るため、重心は安定性を保つことが目的になります。

車の駆動方式で使用されるミッドシップも船と同様で、重心を低く保ち車の操縦性を向上させることが目的です。

前後の車軸の間にエンジンを搭載していればミッドシップレイアウトですが、その中でも3種類があるので、詳しくご紹介します。

リヤミッドシップ

一般的にミッドシップと呼ばれるのはリヤミッドシップのことです。運転席と助手席の後ろにエンジンを搭載しており、ミッドシップと呼ばれる人気のスポーツカーに採用されています。

車のパーツで最も重量のあるエンジンを車の中心に置くことで慣性モーメントを小さくすることができます。

慣性モーメントとはどのようなことかを少し説明すると、車の基本的な挙動は停止、加速、減速、等速の4つです。

その基本的な挙動によって発生する回転挙動があります。

回転挙動は、車の重心を通る前後左右の軸線を中心にしたときの回転運動のことです。例えばコーナーを曲がる時、車体が片側に傾くことがありますが、これをローリングといいます。また加速や減速の際に車体が前後に動くことをピッチング。コーナーで曲がっている最中に車体の後ろ側がコーナーの外側に傾くことをヨーイングといいます。

このローリング、ピッチング、ヨーイングなどの回転運動に対して、クルマが影響を受ける性質が慣性モーメントです。リヤミッドシップはこの慣性モーメントが小さくなるので、操縦性を安定させることができます。

車の前方にエンジンを搭載していないため、旋回性能に優れているといえるでしょう。どういうことかというと、「最小回転半径」という言葉を聞いたことがあると思います。

これは車を真横から見るとよくわかる、前輪の中心から後輪の中心までの長さを表す「ホイールベース」と左右のタイヤの中心距離を表す「トレッド」。タイヤの外径、ステアリングの切れ角というもので決まってきます。

着目したいのは「タイヤの切れ角(きれかく)」。

前輪を駆動輪とするFFや4WDは切れ角が狭くなります。反対にFRはステアリングの切れ角を大きくすることができるので最小回転半径を小さくすることが可能です。

つまりタイヤの切れ角が大きいほど小回りが効きやすく、例えばドリフトしても車をコントロールしやすいともいわれています。もちろんMRも例外ではなく、エンジンを前方に搭載していない分ステアリングの切れ角を大きくすることができ、コーナーでの旋回性能を高めることが可能です。

フロントミッドシップ

前輪の車軸より後ろ側で、運転席よりも前の位置にエンジンを搭載しています。通常のミッドシップは運転席よりも後方にエンジンを積んでいるので、そのレイアウトから見ると回頭(かいとう)性能などが劣るように感じるかもしれません。

車には前後重量配分というひとつの目安があり、車の前と後ろにそれぞれかかる重量のバランスは50:50が理想的とされています。フロントミッドシップにエンジンを搭載することで、慣性モーメントを受けにくく加速や減速、旋回するときの運動性能を高めることができます。

エンジンなどの重いパーツを車の中央に集めたミッドシップは、FRが得意とする車の性能「止まる・曲がる・走る」という運動性能を更に向上させることが可能です。その他の特徴として、止まるという意味の、ブレーキング性能がFRとは異なっています。

急ブレーキをかけた際に車両の前部分が下がり、後方が尻上がりになるノーズダイブという挙動を想像してみてください。その時にFRとミッドシップを比較すると、ミッドシップの方が、ノーズダイブ量は少なくなります。

ノーズダイブが少ないということは、リヤタイヤの接地圧が高くなっていることの表れで、リヤブレーキの制動を高めていると言い換えることができます。

4WDミッドシップ

4WDは、4本のタイヤを使用した駆動方式ですので、ミッドシップでも力強い駆動力が期待できます。また車体の中心に遠心力がかかり、駆動力を路面に伝えるトラクションも4本のタイヤすべてに伝えることができることから、コーナリング性能でも優れた加速を発揮するといえるでしょう。

しかし4WDの駆動方式で採用される駆動パーツはほかの駆動方式と比較するとパーツが多くなります。そのため車重が重くなることもあり、操作が難しくなってしまうことがデメリットです。

エンジンレイアウト

ミッドシップではエンジンレイアウトが、大きく分けて縦置きと横置きの2種類あります。縦置きは排気量が大きく、多気筒のエンジンが搭載されたハイパフォーマンスモデルへの搭載が一般的です。また横置きはハンドリング性能を重視して作られたスポーツカーへの採用が多くなっています。

ミッドシップの歴史

レーシングカー

ミッドシップが運動性能に優れていることから、最初に採用されたのはレーシングカーでした。その歴史は古く、1934年にフェルディナント・ポルシェが採用したのは有名です。現在のF1世界選手権の前身にあたる、ヨーロッパ・ドライバーズ選手権で優勝したことがミッドシップが広まるきっかけになりました。

市販車でミッドシップが搭載されるようになったのは、1960年以降で「ルネ・ボネ・ジェット」というフランス車に搭載されました。ルネ・ボネ・ジェットは、ルノーが1962年から1971年まで製造していた「ルノー・8」を改良し、最高速165㎞/h 65馬力を発揮する高性能なスポーツカーです。

ルネ・ボネ・ジェットは、あまり目にする機会が少ない車ですが、長野県で開催されるコッパデイ小海というヒストリックカーイベントでは、今までにルネ・ボネ・ジェットが疾走したこともありました。運が良ければ見ることができるかもしれません。

ヒストリックカーは、古いだけでなく今までの所有者や転売記録などが明確に残っている車のこと。歴史的な価値が認められている車といえるでしょう。

日本車の歴史

1952年に市販された最初の軽四輪乗用車「日本オートサンダル自動車」の「オートサンダルFS型」がミッドシップの構造と捉えられています。ハンドメイドで作られたこのモデルは、ミッドシップを採用しようという意図ではなく、変速機の構造上ミッドシップレイアウトが採用されました。

その後「ホープ自動車」の貨物車を経て、ホンダ技研工業の「TN360」や「初代バモス」が誕生しました。日本初となるミッドシップ量産車はトヨタの「MR2」で、現在でも多くのファンを魅了しています。

国産で最初にミッドシップを取り入れたのは、軽自動車というのは意外に感じるのではないでしょうか。

メリット

車を走らせることにおいて理想の前後重量配分に近いミッドシップのメリットはどこにあるのかお伝えします。

1.旋回性能

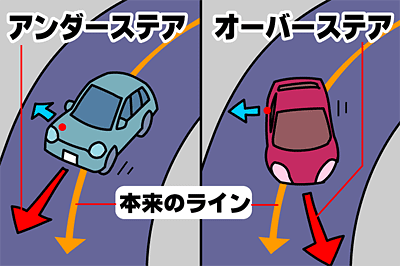

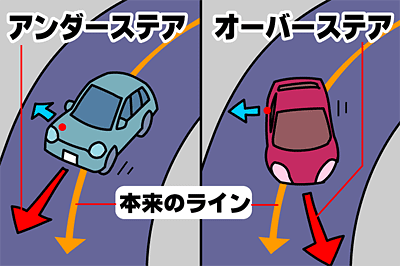

「アンダーステア」や「オーバーステア」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。これはステアリング性能を表すもので、コーナーでの車の挙動のことです。速度が上昇すると前輪が横滑りを起こし車が外側に膨らんでいくことをアンダーステアといいます。

また速度が上昇すると後輪が横滑りを起こし、車の前方が通常のラインより外側を向き、車の後方が内側に切れ込んでしまう状態がオーバーステアです。走行を安全にする目的から、車は基本的にアンダーステアの特性で作られています。

そしてもうひとつ、ニュートラルステアという特性があり、ミッドシップはニュートラルステアといえるでしょう。ニュートラルステアは、コーナーでの旋回中に速度を上昇させても半径の軌道に変化がありません。これはサーキットなど、一部で使用する場合に限られますが、コーナリングで限界のスピードで最も速く曲がることができるということになります。

2.ハンドリング性能

エンジンが車体の中央に搭載されており、駆動輪は後輪なので前輪はハンドリング性能を十分に発揮することが可能です。そのためハンドリングは軽く、まさに車を「操っている」感覚をダイレクトに感じることができます。

3.理想的な車高

ミッドシップは全体的に車高が低いボディデザインが多いですが、ただ単に低いだけではありません。運転席や助手席は少し車高が高くなっており、レーシングカーを彷彿とさせる特徴的なデザイン性が魅力です。

走行性能やボディデザインには定評のあるミッドシップですが、デメリットもあります。早速ご紹介していきましょう。

デメリット

1.居住性

ミッドシップレイアウトでは、運転席の後方と後の車軸の間にエンジンが搭載されます。そのため後部座席を設けるスペースはありません。一部のミッドシップには簡易的な後部座席を持つ車もありますが、多くのミッドシップは2シーターになっています。

2.ラゲッジスペース

後席の他にもうひとつ犠牲にしているものはラゲッジスペースです。ボンネット側に多少の収納スペースはありますが、車のデザインをみるとボンネットはそのほとんどが流線形で高さもないため、収納することは難しいといえます。

軽ミッドシップ車種一覧

ミッドシップが採用された軽自動車6選をご紹介していきます。

ホンダ ビート

軽自動車として初の本格的2シータスポーツとして1991年に誕生したホンダ「ビート」はミッドシップエンジン・リアドライブが採用されました。軽自動車としては今まで前例のない試みで、走りに特化して開発されています。

ボディサイズは1998年に軽自動車規格が変更されましたが、それ以前のモデルなので、今よりもコンパクトなサイズ感でした。フルオープンにこだわったボディは、ねじり剛性を高め多くのパーツが強化され、軽オープンといえないほどの徹底した作り込みが行われています。

車高の低いロングホイールベースのボディに調和するインテリアは、バイクをモチーフにした遊び心のあるデザインです。エンジンには「トゥデイ」をベースに軽規格の自主規制枠を目いっぱい使用した最高出力64psを発揮。超高回転型のエンジンを改良しています。

軽量コンパクトにこだわり、F1 で培った技術を詰め込んだエンジンが開発されました。ミッドシップにふさわしいハンドリング性能は、誰もが気軽に扱える楽しさがあります。トランスミッションは5MTのみの設定で、ホンダらしい走りを体感できる一台でした。

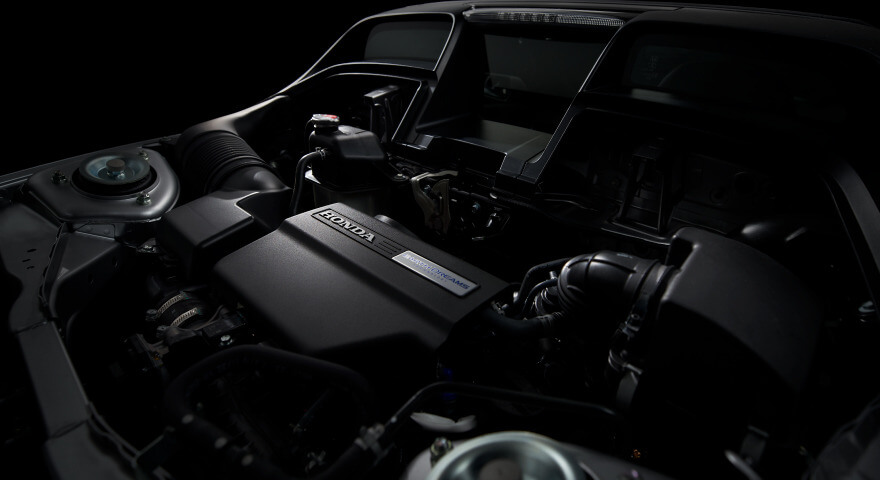

ホンダ S660

2015年に登場したホンダ「S660」は、ビート以来19年ぶりのミッドシップとして誕生。本格的な軽スポーツとして注目を集めています。1999年に発売された「S2000」同様に、専用のプラットフォームが採用され、ホンダスピリットを受け継ぐ「S」シリーズの系譜がマイクロスポーツとして蘇りました。

昔からSシリーズはホンダの象徴的存在で、ホンダの最新技術を詰め込み、採算度外視で開発された名車ばかりです。エンジンこそ「N-BOX」と共通ですが、専用のターボチャージャーを搭載し、高回転域での性能を余すことなく発揮。

ミッドシップを採用したことでバランスの良い45:55の重量配分を実現し、前輪が少し軽いため、慣性を受けにくくしています。また前後のタイヤサイズを変えることで、接地性能を高め、安定した走行性能になりました。

トランスミッションはCVTと軽自動車初となる6速MTを採用。インテリアにも手を抜くことはなく、普通乗用車同様の大きさをもつ専用バケットシートとなっています。軽自動車の規格ながら低重心に造り込まれたボディは、ミッドシップスポーツカーそのものです。

S660は軽自動車の中で際立つハンドリング性能と軽量なボディで、運転を楽しむことを教えてくれる一台です。惜しくも2022年3月をもって生産を終了しているので、新車での購入はできなくなりましたが、中古車としては健在なので、おすすめしたい一台です。

ホンダ Z

空前のSUV人気の今、時代を先取りし過ぎたといわれているのが、ホンダ「Z」です。初代は1970年に快適性や居住性を重視したスポーツカーとして販売されましたが、1998年に誕生した2代目は別物のような車でした。注目を集めたのは、当時の軽自動車としては贅沢なミッドシップ4WDを採用した背の高いSUVテイストだったことです。

特徴的なのは、エンジンを横置きにして車の中央部分よりも後ろ側に設置したミッドシップ。また4WDは4輪駆動であることから前輪の後輪に回転差が生じることがあります。その際にビスカスカップリングによって回転差を調節する機能を備えたセンター・デファレンシャルギアを使用するという珍しいレイアウトです。

センター・デファレンシャルギアは、当時欧州のスーパーカーに採用されていた特殊なものでした。ただホンダとしては、軽トラックの「アクティ」を流用したためのレイアウトだといわれています。そのおかげで後ろ側に重たいエンジンパーツを搭載できたため、室内長は2,380mmと小型車並みの広さでした。

今で言うところのトールワゴンの高さとSUV風の大径タイヤを履いた特徴的なボディは、もし現在販売されていたら、人気が出たかもしれません。アクティ4WDに手を加えたプラットフォームとミッドシップは、少し重さもありました。

ホンダらしい発想とコンセプトでしたが、ミッドシップの良さを活かした走行性能は実現できず、2001年に生産を終了しています。

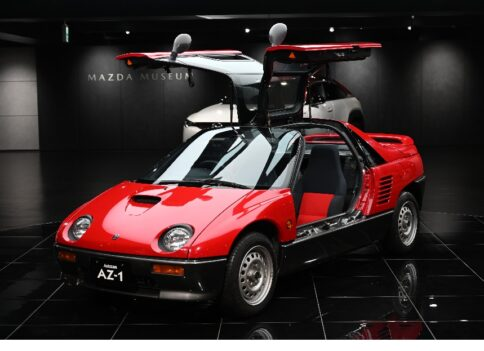

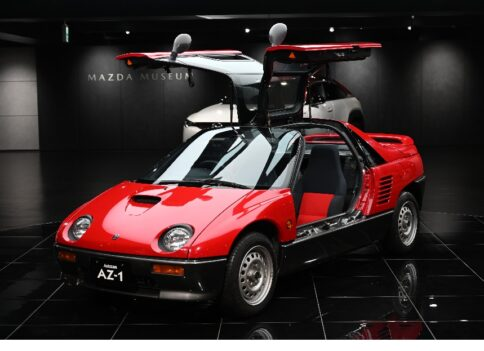

マツダ AZ-1

1992年に誕生したAZ-1は、販売期間が短く1995年とわずか3年で生産を終了した幻の名車です。3年の間に販売されたのは4,409台だったため、中古車市場ではめったに出回ることはありません。

特徴がありすぎるAZ-1ですが、誰もが最初に挙げるのはガルウイングの採用ではないでしょうか。ガルウイングとは、地面に対して垂直に開くことのできるドアで、「カモメの翼」を意味しています。軽自動車でガルウイングを採用した最初で最後の車になる可能性は高いでしょう。

このレイアウトを実現できたのは、マツダ独自で開発した「スケルトンモノコック」と呼ばれる独自のシャシーフレームです。剛性の強度を外板に頼ることなく、ボディで達成することを可能にしているため、外板を外しても走行可能な強さを持っています。

外板も完全専用設計のプラスチック製というスーパーカー並みの特殊構造を採用。そしてスズキのアルトワークスやカプチーノで採用されていたハイパワーなターボをミッドシップに配置しました。

「未経験のハンドリングマシン」というキャッチフレーズ通りに、狙ったライン通りに走ることを可能にします。

マツダのかなり攻めた車づくりは、当時の心意気を感じずにはいられません。

三菱 i

2006年に誕生した三菱「i」は、ミッドシップでありながら4人乗りを実現した、今までにない軽自動車でした。コンセプトは「プレミアムスモール」で、居住性、衝突安全性、斬新なデザインを詰め込んだ革新的な軽自動車です。現在は電気自動車のi MiEV(アイ・ミーブ)が後継となっています。

iの開発には異例ともいえるコストを掛けた開発がされた、ミッドシップです。ミッドシップというと、運転席の後方にエンジンを搭載する形式が一般的ですが、後軸の上にエンジンを置く、リア ミッドシップとなっています。

リア ミッドシップの採用により、タイヤを四隅ぎりぎりに配置することを可能にし、その結果、2,550mmのロングホイールベースを実現。軽自動車とは思えない広い室内空間を手に入れています。

ラゲッジスペースは真下にエンジンを積んでいることもあり、それほど余裕はありませんが、後席を倒せばほぼフラットなスペースができるので、日常使いに不便を感じることはありません。またリヤシートも足元にもゆとりのスペースがあり、快適に過ごせそうです。

エンジンは、発売当初ターボのみの設定でしたが、2006年にはNAの自然吸気も誕生しました。iの特徴はMRにターボを搭載していることが特徴で、駆動輪の後輪への荷重がかかりやすく軽快な走りを楽しむことができます。

ミッドシップの軽快なハンドリングと、4人乗りを実現した今までにない軽自動車は、日常の使い勝手も良く、おすすめしたい一台です。

ホンダバモス

ホンダが4輪を手がけた最初の自動車は1963年に誕生した「T360」です。オートバイレースや、「F1」に参戦していた第1期(1964年~1968年)で培った技術を惜しみなく注ぎ込んだ軽トラックです。当時の商用車としてはあり得ないほどの高性能なメカニズムでした。

そのためレーシングカーの発想からエンジンの下にエンジンを搭載するというパッケージングで登場しています。T360の後継が「TN360」で、ミッドシップレイアウトが引き継がれました。

バモスは1970年代に誕生したオープンタイプの軽トラックというユニークないでたちでした。座席部分のみに幌が設定されていた2人乗り「バモス2」と4人乗り「バモス4」と荷台まで全て幌で覆われた「バモスフルホロ」のラインナップが用意されています。

水平横置きの空冷エンジンやトランスミッションなどの走行性能にかかわるパーツは全て「TN360」を流用して作られました。初代は1973年に生産を終了し、2代目が誕生したのは26年後の1999年のことです。

軽トラックからワンボックスへとスタイリングを変更。一般的なワンボックスは前席の下にエンジンを搭載する中、初代から踏襲されたミッドシップは健在でリヤタイヤより少し前の位置に搭載されました。そのため低床でフラットな広い荷室を実現し、フルフラットにすれば車中泊も可能にしています。2018年に生産を終了していますが、その後継は「N-VAN」へと引き継がれ、現在も人気の車です。

ホンダならではの車づくり

出典:ホンダ技研工業

本田初の四輪自動車「T360」を手掛けたのは1963年。何度もフルモデルチェンジを行い、「TN360」からバモスへと踏襲されていったミッドシップレイアウトはこれがベストだと判断していることに他なりません。

「TN360」の開発コンセプトは、「ライバルをしのぐ荷台長の実現」でした。ミッドシップの採用は「F1」の技術を最大限使用したホンダならではの車づくりに活かされているといえるでしょう。

まとめ

ミッドシップは車好きの永遠の憧れですが、ハイパフォーマンスなスーパーカーを手に入れることは困難です。しかし軽自動車で採用されてきたミッドシップも計算された面白さがあり、手ごろな価格帯も魅力の一つ。

今後ミッドシップは少なくなる一方で、エンジンが100%モーター駆動へと切り替わる日もそう遠くはないでしょう。車輪のホイールにモーターを内蔵する「インホイールモーター」なども開発されている今、ミッドシップが気になる方なら、機会があれば試乗することをおすすめします。

埼玉県の三郷市・越谷市・春日部市に店舗を構える軽自動車専門店、レディバグ。

私たちは低価格で高品質な届出済未使用車(新古車)を提案し、トータルサポートを通じて安心・安全なカーライフをお約束します。

0120-782-588

0120-782-588