冬の朝「車のエンジンをかけようとしたらバッテリーが上がっていた」「フロントガラスが凍っていてしばらく身動きがとれなかった」という経験をされた方も多いのではないでしょうか?

冬は急激な気温の低下が原因で、部品凍結などにより、車のトラブルが発生しやすくなります。

今回は、冬に起こりやすい車のトラブルとその対策を合わせて紹介します。

この記事を読んで分かること

- 冬に多い車の故障やトラブルの種類

- トラブルの原因と対策

- 定期的なメンテナンスの必要性

冬に多い車のトラブル

冬に多い車の代表的なトラブルは以下の5つです。

- ・バッテリーが上がる

- ・ガラスの凍結や曇り

- ・ウォッシャー液が出てこない

- ・タイヤのパンクやバースト

- ・安全装備が作動しない、誤作動を起こす

どれも気温の低下やメンテナンス不足によって発生するトラブルです。

具体的にどのようなことが起こるのか、その対策も合わせてご説明します。

バッテリーが上がる

冬に起こる車のトラブル、ナンバー1がバッテリー上がりです。

2022年12月〜2023年2月のバッテリー上がりによるJAFロードサービス出動件数は約22万件、出動理由全体の4割弱を占めます。出典 JAF

.jpg)

(JAFの2022年度ロードサービス出動件数データをもとに作成)

冬のバッテリー上がりの原因

バッテリー上がりは充電と放電のバランスが崩れることで発生します。

バッテリーは寒さに弱いため、冬はバッテリー自体の性能が低下することに加え、十分に充電されない状態で、暖房やライトなどの長時間使用により放電が続くと、バッテリーが上がりやすい状態となります。

特にエンジンを停止した状態で室内灯やハザードランプ、ヘッドライトが点灯したままになっていると、早ければ数時間でバッテリーは上がってしまいます。

バッテリーが弱っているとエンジンがかからなくなるリスクに直結するため注意が必要です。

バッテリーが上がってしまった時には、ジャンプスターターを使用して、他の車のバッテリーとブースターケーブルで繋いで復活させる方法があります。

対処が難しい時には無理せずにロードサービスを利用するか、近くの整備工場に救援を頼みましょう。

バッテリー上がりを防ぐ対策

バッテリー上がりを防ぐ対策を紹介します。

バッテリーを点検する

バッテリー自体が消耗品のため、平均で2年〜3年での交換が目安です。

交換目安時期の前でも、バッテリーの外観、液の量、電圧など、点検を受けることでバッテリー上がりを予防することができます。

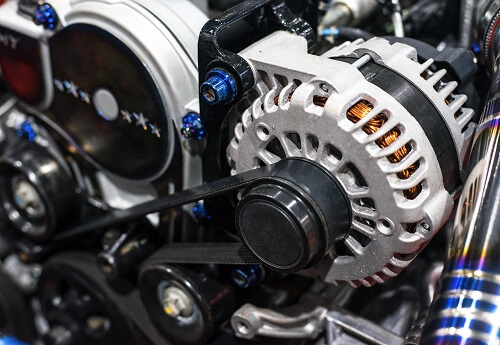

頻繁に運転をする

バッテリーはエンジンが始動し、発電機であるオルタネーターが稼働することにより充電されるため、日常的に車を使わない方でも1週間に1度、30分以上運転することをおすすめします。

エンジンをかけるだけ、10分程度の運転ではバッテリーは十分に充電されないため、もっと長時間運転する必要があります。

エンジン停車時の注意事項

前述の通り、エンジンを停止した状態での室内灯やハザードランプ、ヘッドライトのつけっぱなしはバッテリー上がりの原因になります。

エンジンを停止したとき、降車したときにはライトの消し忘れがないか確認するようにしましょう。

ガラスの凍結や曇り

車に乗り込もうとしたらガラスが凍っていた、運転中にガラスが曇ってしまったという経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか?

視界が悪いまま無理に運転をすると、重大な事故に繋がる危険性が高まります。

ガラスが凍る・曇る原因

ガラスが凍る原因

ガラスが凍る原因は放射冷却です。

放射冷却とは、日中に温められた地表の熱が夜に放出され、気温が急激に低下することです。

空気中にある水蒸気が放射冷却によって霜となり、ガラスに付着することで凍った状態になります。

ガラスが凍ってしまった場合は、エアコンのデフロスターを使ってゆっくりと霜を溶かす、急いでいる場合は市販の解氷スプレーを使用する方法があります。

お湯をかけて溶かそうと考える方もいるかもしれませんが、急激な温度変化でガラスにヒビが入る可能性があるためNGです。

ガラスが曇る原因

ガラスの曇りは、車外と車内の気温差によって発生します。

冬は外気温が低いことに加え、車内は暖房により暖かいため、外と車内の気温差が大きくなり、ガラスが曇りやすくなります。

ガラスが曇ってしまった場合、気温差を少なくするために窓を開ける、またはデフロスターを使用することにより曇りが抑えられます。

ガラスが凍る・曇る前にできる対策

事前にできる対策を紹介します。

クルマにボディカバーやガラスカバーを装着する

ガラスの凍結に対して最も有効な対策です。

屋外に車を駐車している方は、クルマにボディカバーやガラスカバーを装着することでガラスの凍結を防ぐことができます。

装着が面倒という方は、ガラスカバーであれば簡単に装着できるため、ガラスカバーだけでも装着することをおすすめします。

ガラスコーティングの施工

ガラスコーティングとはガラスの撥水加工のことです。

施工しておくと凍結の原因である水蒸気の付着を防ぐことができ、水蒸気が凍ったとしても除去しやすくなります。

市販の曇り止めスプレーやクロスを利用する

ガラスの曇り止めは、スプレーやクロス、シートタイプなど様々な種類のものが販売されています。

クリーニングや油膜とりなど曇り止め以外の効果を兼ね備えているものもあるため、ご自身の用途に合うものを選んでください。

コンパクトサイズのタイプが多いので、車内に常備しておくことをおすすめします。

ウォッシャー液が出てこない

車のウォッシャー液を補充するときに、水で薄めている、あるいは水を入れているという方もいるのではないでしょうか?

そんな方は、春〜秋は問題なく使えていても、冬になるとウォッシャー液が出てこなくなるリスクがあるので要注意です。

ウォッシャー液は凍るリスクがある

ウォッシャー液は原液のままで使用すると氷点下になっても凍ることはありません。

寒冷地仕様のウォッシャー液の場合、氷点下20度から50度などでも使用できると訴求している商品もあります。

ただ、ウォッシャー液を水で薄めている方や、ウォッシャー液の代わりに水を入れている方の場合、寒冷期だと液が凍ってしまい、出てこなくなってしまうことすらあります。

水の場合、ガラスに噴射された後、瞬時に凍ってしまい、視界不良の原因にもなりかねません。

ウォッシャー液が出てこなくなってしまった場合は、まずはエンジンをかけてエンジンルームを温めましょう。

もし、ウォッシャー液自体ではなくノズルが凍ってしまっている場合にはノズル周辺に温風などをかけて温める必要があります。

ウォッシャー液を問題なく使うために

冬でも問題なくウォッシャー液を使用するために、準備しておくことを説明します。

水のみの使用はしない

ウォッシャー液が無くなってしまった場合、一時的に水で代用することは可能です。

しかしウォッシャー液には油膜など、水だけでは落とせない汚れを落とす成分が含まれています。

そのため、冬に限らず、市販のウォッシャー液を購入して使用することをおすすめします。

ウォッシャー液によって凍結温度は異なるため、冬になる前に使用しているウォッシャー液の凍結温度を確認しましょう。

希釈タイプのウォッシャー液は、何倍希釈で何度まで凍結防止効果があると記載されているのでお住所や出かける土地の気温を調べて最適な商品を選びましょう。

冬になる前にウォッシャー液の確認をするのと同時に、凍結や寒さに強い冬用ワイパーへの交換することもおすすめします。

ウォッシャー液の残量を確認する

冬はフロントガラスに付着した霜や曇りを取るために、ウォッシャー液を使用する頻度も高くなります。

ウォッシャー液の入っているタンクは目視で確認できるため、液が半分以下になっている場合にはお早めに補充しましょう。

タイヤのパンクやバースト

冬の寒さはタイヤにも大きな影響を与えます。

冬は気温が低くなることでタイヤのゴムが固くなり、空気が圧縮されることで空気圧も減少してしまうため、タイヤのパンクやバーストが起こりやすくなります。

パンクとはタイヤから徐々に空気が抜けること、バーストとは急にタイヤが破裂することを指します。

パンクやバーストの危険性

寒さによって固くなったタイヤはひび割れが起こりやすくなります。

また、空気圧が低下することによって走行中の衝撃に耐えきれず、パンクやバーストに繋がるリスクもあります。

パンクやバーストは事故に直結する非常に危険な状態です。

特にバーストは急にタイヤが破裂してしまうため、制御不能状態になるリスクが高いです。

バーストが起こる前にはタイヤが変形して走行中にガタガタと車体の揺れを感じます。

異変を感じたら、安全なところに車を停車させてタイヤをチェックしてください。

パンクやバーストが起きた際には、すぐに安全なところに車を停車させてタイヤの状態を確認して、パンク修理材やスペアタイヤで応急処置をしてください。

自分で対応が難しい時は無理をせずに、ロードサービスに連絡をいれてください。

パンクやバーストを防ぐ対策

パンクやバーストを防ぐ対策を紹介します。

定期的な空気圧点検

空気圧が低いとタイヤに負担がかかり、バーストの原因になります。

冬の寒さでタイヤの空気圧が自然に低下することに加え、タイヤの空気はパンクしていない状態でも徐々に抜けていくため、定期的に適正空気圧になるようタイヤに空気を入れる必要があります。

点検の目安は月に1度です。

ひび割れなどタイヤの状態もチェックするようにしましょう。

空気圧の確認はガソリンスタンドでやってもらうことができ、セルフスタンドの場合でも機械があるため自分で確認することが可能です。

タイヤ適正空気圧は運転席側のドアを開けたところ、もしくは給油口などに貼ってある空気圧表示シールに記載されています。

確認したことがない方もこの機会に確認してみてください。

スタッドレスタイヤへの履き替え

スタッドレスタイヤに使用されているゴムはやわらかく、低温に強いことが特徴です。

雪が降らないとスタッドレスタイヤへの履き替えを行わない、という方もいますが、降雪や凍結がない場合でも気温が低い時期にはスタッドレスタイヤへの履き替えることをおすすめします。

その理由は、サマータイヤは気温が7度以下になるとゴムが固くなり、グリップ力が衰え、制動距離が長くなる傾向があるためです。

スタッドレスタイヤへの履き替えはタイヤのパンクやバースト対策はもちろん、事故対策にもなります。

安全装備が作動しない、誤作動を起こす

2021年11月から国産新型車において衝突被害軽減ブレーキが義務化されるなど、安全装備は車になくてはならない存在となっていますが、その仕組みを知らずに頼りきってしまうと、大事故に繋がるリスクがあります。

安全装備には作動条件がある

衝突被害軽減ブレーキをはじめとした安全装備は、車に取り付けられたレーダーやカメラによって障害物を感知しています。

そのため、ガラスの凍結や曇り、水滴による視界不良の状況では障害物を感知できず、システムが適切に作動しないリスクが高まります。

このほか、車両や歩行者との速度差、急カーブや急勾配などの条件によっても作動しない場合もあるため、車の購入前に作動条件を確認するようにしましょう。

車本体を含め、安全装備も機械です。

安全装備は安全な運転をサポートする機能であり、作動条件が揃っていても100%安全ではありませんのでご注意ください。

実際の体験談

私自身、衝突被害軽減ブレーキをはじめとした安全装備が備わった車に乗っています。

冬の朝は、ガラスに付着した霜を取り除いて運転していましたが、突然メーターに「BRAKE」という表示が点灯しました。

この表示は「障害物を感知したため、ブレーキを踏んでください」という意味の表示です。

実際は前方に障害物はなく、障害物を感知するカメラがガラスに残っていた霜に反応したことが原因で「BRAKE」の表示が点灯しました。

この時は、「BRAKE」の表示のみで、実際に衝突被害軽減ブレーキが作動することはありませんでしたが、急な表示の点灯にヒヤリとした出来事でした。

※機能発動前の表示はメーカーによって異なります。ご自身のお車でご確認してください。

適切に作動しないと事故のリスクに

事故を未然に防ぐ役割を担う衝突被害軽減ブレーキですが、適切に作動しないと事故に繋がる可能性もあります。

衝突被害軽減ブレーキはあくまで運転をサポートしてくれる機能と割り切って、機能に頼った運転はせずに、ご自身で安全運転を心掛けてください。

機能を手動でオフにもできる

衝突被害軽減ブレーキをはじめとした安全装備は手動でオフにすることが可能です。

通常はオンにしておいた方が良い機能ですが、悪天候やガラスの状態で誤作動を起こす場合には、オフにしておいた方が良いケースもあります。ご自身のクルマの安全装備の「クセ」を体感し慣れておくことも安全運転に重要な要素です。

悪天候など作動条件が揃わない時には、車が自動的に機能を停止する場合もあり、メーターには機能を停止している表示がでます。

自分の乗っている車ではどのような表示がでるのか、事前に確認しておきましょう。

まとめ

今回は、冬に多い車のトラブルとその対策について紹介しました。

冬に起こるトラブルの多くは、寒さによるものです。

「どのようなトラブルが起こり得るのか」を知ることで慌てずに落ち着いて対処することができ、事前にメンテナンスを受けて、対策を講じてトラブルを回避することも可能です。

しっかりと備えて、安心安全な冬のドライブを楽しんでください。

この記事が、冬に起きやすい車のトラブル対策の参考になれば幸いです。

埼玉県の三郷市・越谷市・春日部市に店舗を構える軽自動車専門店、レディバグ。

私たちは低価格で高品質な届出済未使用車(新古車)を提案し、トータルサポートを通じて安心・安全なカーライフをお約束します。

0120-782-588

0120-782-588